はじめに

2024/06/12-14(現地展示期間として)に開催されたInterop Tokyo 2024に参加してきました。

ShowNet の展示やセッションを見てきましたので、いくつかまとめます。

※ 口頭で聞いた内容を思い出しながら書いた記述が含まれます。正確な情報は一次ソースをあたっていただくようお願いします。

- はじめに

- ■ ShowNet

- エクスターナル(対外接続) (#N-4 ラック)

- 光配線切替ロボット (#N-2 ラック)

- テスト自動化 (#N-2 ラック)

- SN コネクタ (#N-5 ラック)

- Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 (#N-6 ラックほか)

- ユーザ収容ネットワーク (#N-7 ラック)

- 出展社向けセキュリティ (#N-8 ラック)

- 緑の SRX (#N-8 ラック)

- SYNESIS パケットキャプチャ装置 (#N-9 ラック)

- Zabbix アプライアンス・サーバー (#N-11 ラック)

- 時刻供給 (#N-12 ラック)

- ローカル5G (#N-14 ラックほか)

- マルチクラスタコンテナ基盤 (#D-4 ラック)

- Media over IP (#D-1 ラック、MOC、Stages)

- その他

- ■ セッション

- ■ 各社ブース

- おわりに

■ ShowNet

Interop といえば ShowNet。ShowNet は、多くのベンダーの最新鋭の機器を実施に動作させる検証の側面と、来場者や展示ブースからのインターネット接続性を提供する環境の側面がある環境です。

一時的な小さな ISP、という表現も耳にしました。小さな、と入っても技術的には非常に濃いものがぎゅっと詰まっている印象です。

新しくて分からないものが満載ですが、気になったトピックをピックアップします。

現地のホワイトボードやウォーキングツアーでの説明のほか、YouTube の動画の説明などをインプットにしています。

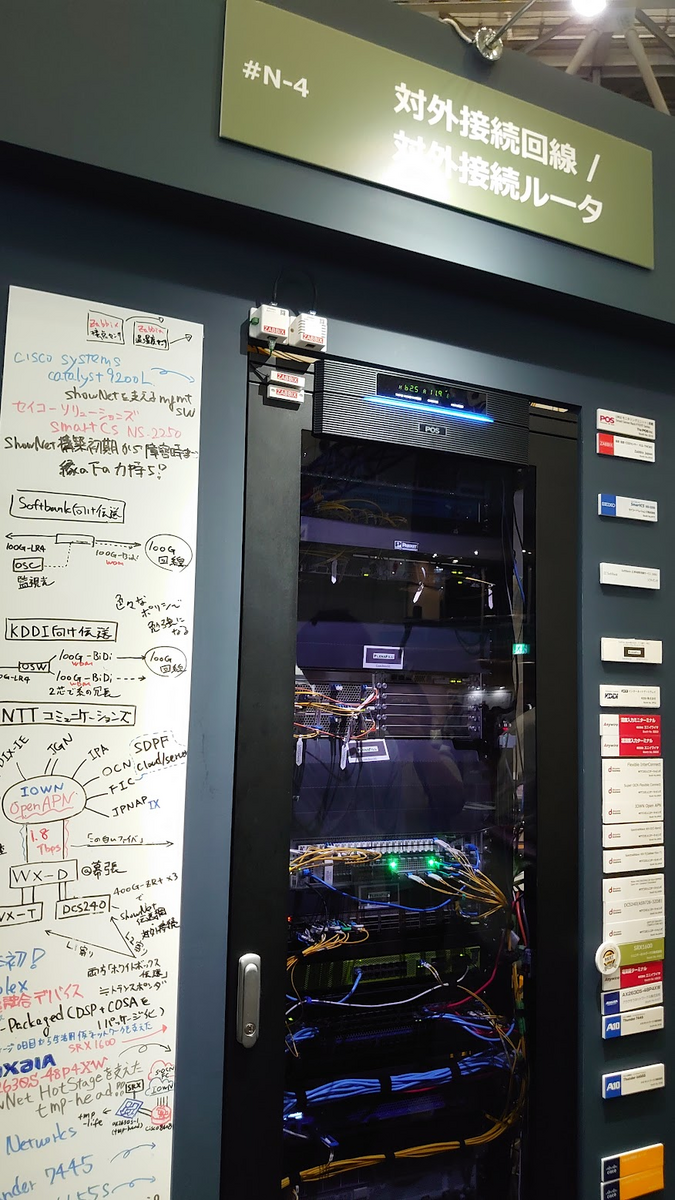

エクスターナル(対外接続) (#N-4 ラック)

ShowNet と外を接続する回線は例年どおり以下の 3つ、合計 2Tbps。

IOWN Open APN(よくわかってない)のところは、今年もトポロジー図(PDF)上では虹色で表現されていました。6波だそうです。

ルーターとしては、シスコ、ジュニパー、ファーウェイの 3社。

解説:

光配線切替ロボット (#N-2 ラック)

毎年ついつい目が行く、配線切替ロボット「ROME mini」。光の配線を切り替える物理作業を自動でやってくれる機械です。

テストなどで、配線を切り替えるときに人が直接抜き指しする必要がないので便利なのだそうです。

運が良いと実際にガシャガシャ切り替えて動くところが見えるそうですが、今年も動いているところはお目にかかれませんでした。

製品紹介: https://keytech.ntt-at.co.jp/network/index_rome.html

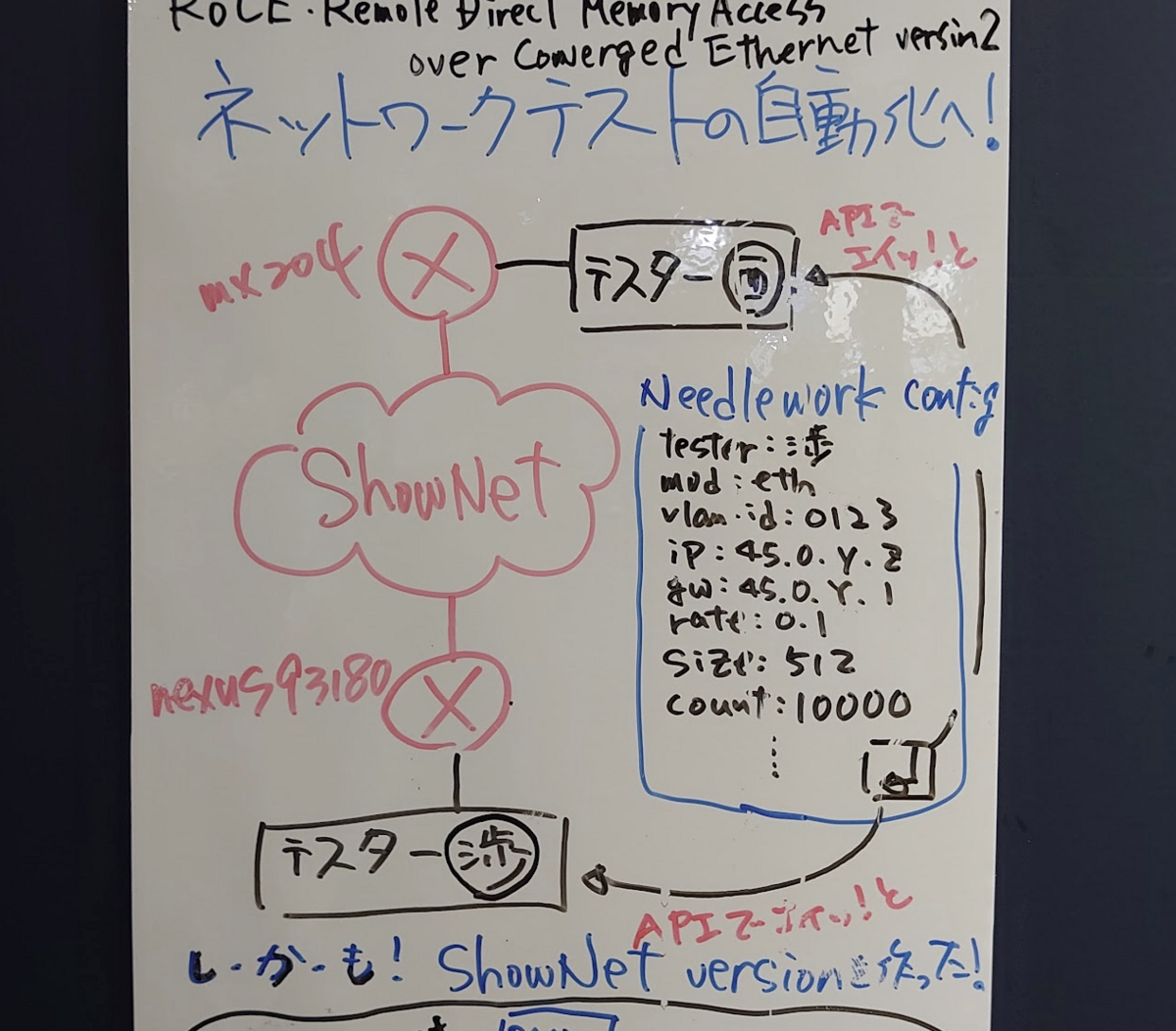

テスト自動化 (#N-2 ラック)

弊社のネットワークテスト自動化ツール NEEDLEWORKが、今年は ShowNet で使っていただいていました(コントリビューター)。

おそらく、ShowNet の今年のポイントの一つの「複雑なテスター操作を必要としない試験自動化の取り組み」がこちらではないかと思います。

他部署の製品ではありますが、20年以上前に学生の頃初めてShowNetをみてなんかすごそうと思って、今、自社の製品が使われているというのは個人的に感慨深いものがありました。

トポロジー図(PDF)にも、needllework-1..8 という表記で載っていました。

「 フロー監視/UX品質分析」「統合監視/パケット解析」ラックの解説動画: www.youtube.com

SN コネクタ (#N-5 ラック)

光ファイバーの終端としてさまざまなコネクタがあって、高密度化が進んでいるようです。

今回始めて見かけた気がするのが、こちらの SENKO Advanced 社の SN コネクタ。

ここまでコンパクトだと、人間の指で抜き差しにくそうですが、抜き差ししやすいように工夫が。あとで X で教えていただきましたが、やわらかく曲がるようになっているようです。

他にも、両脇のポートの部品が避けてくれるような製品もあるそうです。

物理レベルでもさまざまな工夫がなされているのだなと思いました。

Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 (#N-6 ラックほか)

さまざまなベンダーのアクセスポイントが会場に設置されていたようです(写真は撮りそこねました)。

Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7 は、私のスマホは非対応・・。そろそろ買い替えようかなと思います。

OpenRoaming も提供されていたようです。

解説:

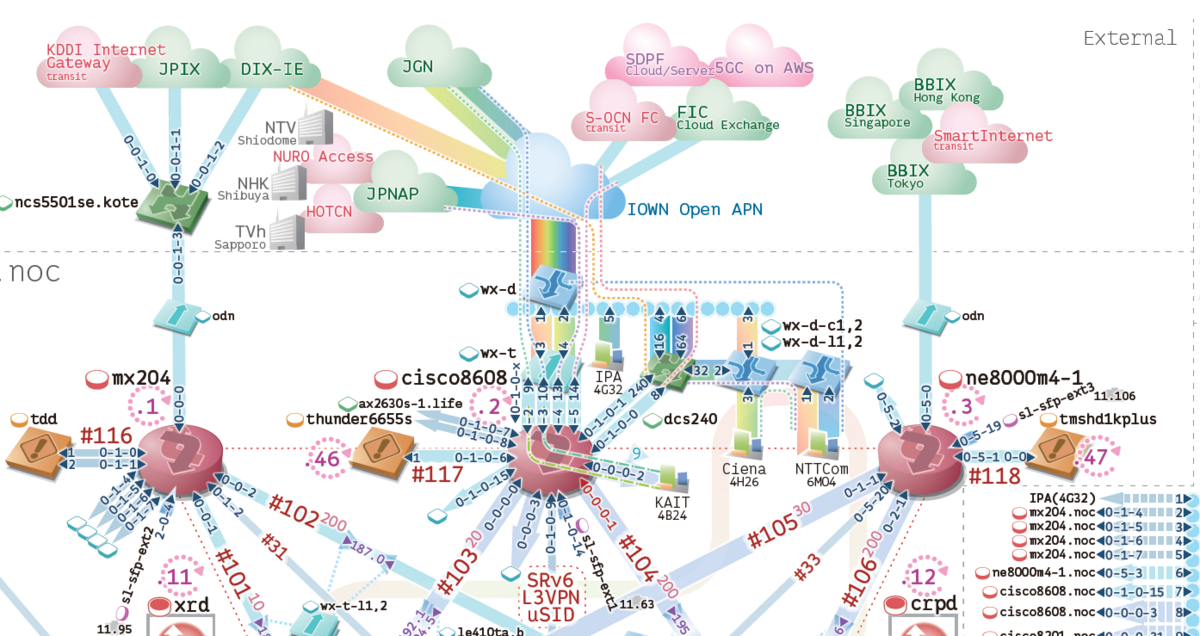

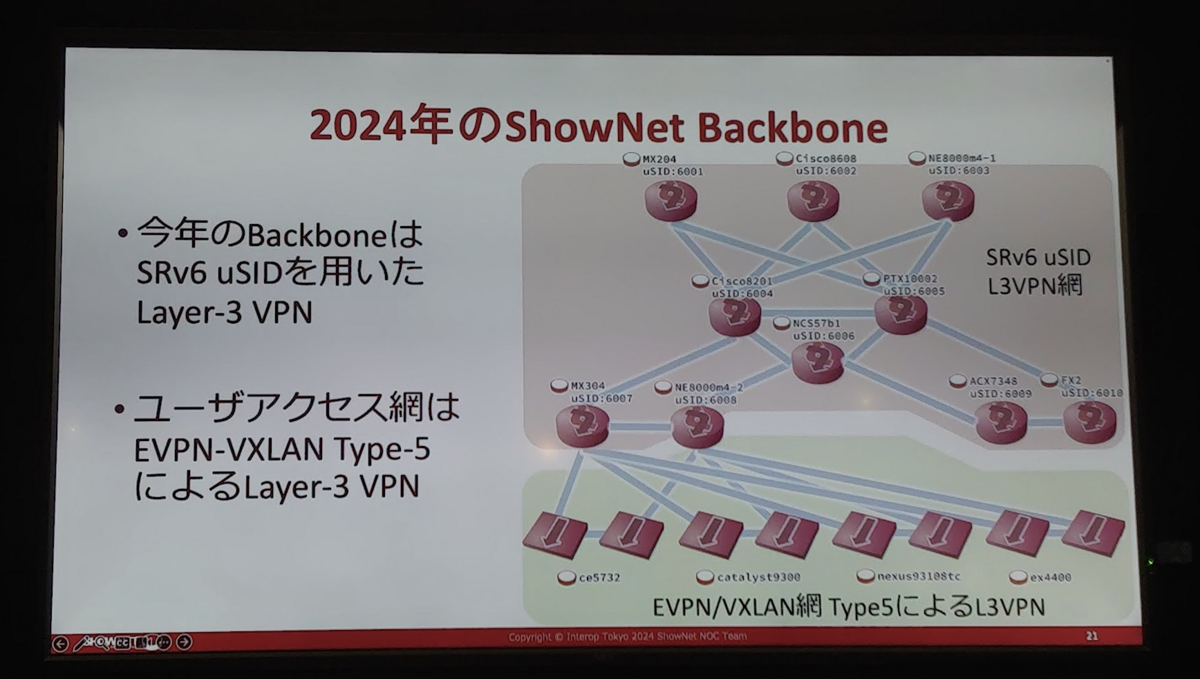

ユーザ収容ネットワーク (#N-7 ラック)

EVPN Type 5 VXLAN で構築。私自身は EVPN を通ってこなかったので、そもそもルートタイプと言う概念自身を知りませんでした。

解説:

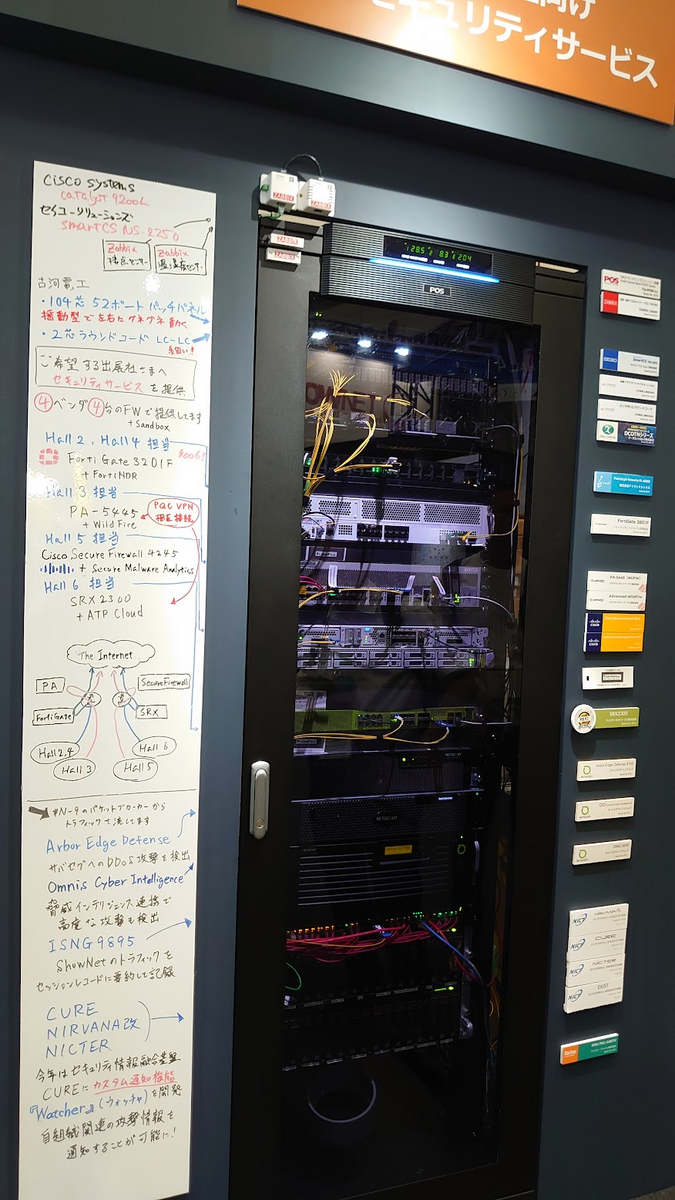

出展社向けセキュリティ (#N-8 ラック)

出展しているブース向けに、セキュリティのサービスを提供する機器がありました。

出典の申込時に、セキュリティ的に守ってほしいか、野ざらしにしてほしいかの選択があるそうです。セキュリティ製品のデモをするブースの場合、あえての野ざらしのままのほうが都合がいいから、とのことでおもしろいなと思いました。

緑の SRX (#N-8 ラック)

Juniper 社の最近のコーポレートカラーは緑色ですが、緑の SRX の筐体が ShowNet に入ったのは、これが初なんだそうです。

SRX2300: https://www.juniper.net/jp/ja/products/security/srx-series/srx2300-enterprise-firewall.html

SYNESIS パケットキャプチャ装置 (#N-9 ラック)

何かあったときに後で調べられるように、ShowNet 内のパケットキャプチャと取り続ける装置。

高性能でコンパクトな 1U ってところがポイントです。

SYNESIS: https://www.synesis.tech/technology/

Zabbix アプライアンス・サーバー (#N-11 ラック)

Zabbix Enterprise Appliance ZS-7700 と、Zabbix 7.0 が入ったサーバーがありました。

Zabbix 7.0 はリリースされたばかりですね。ラックの話とは別ですが、Zabbix のブースはセッション含めて盛り上がっていて、人気の根強さを感じました。

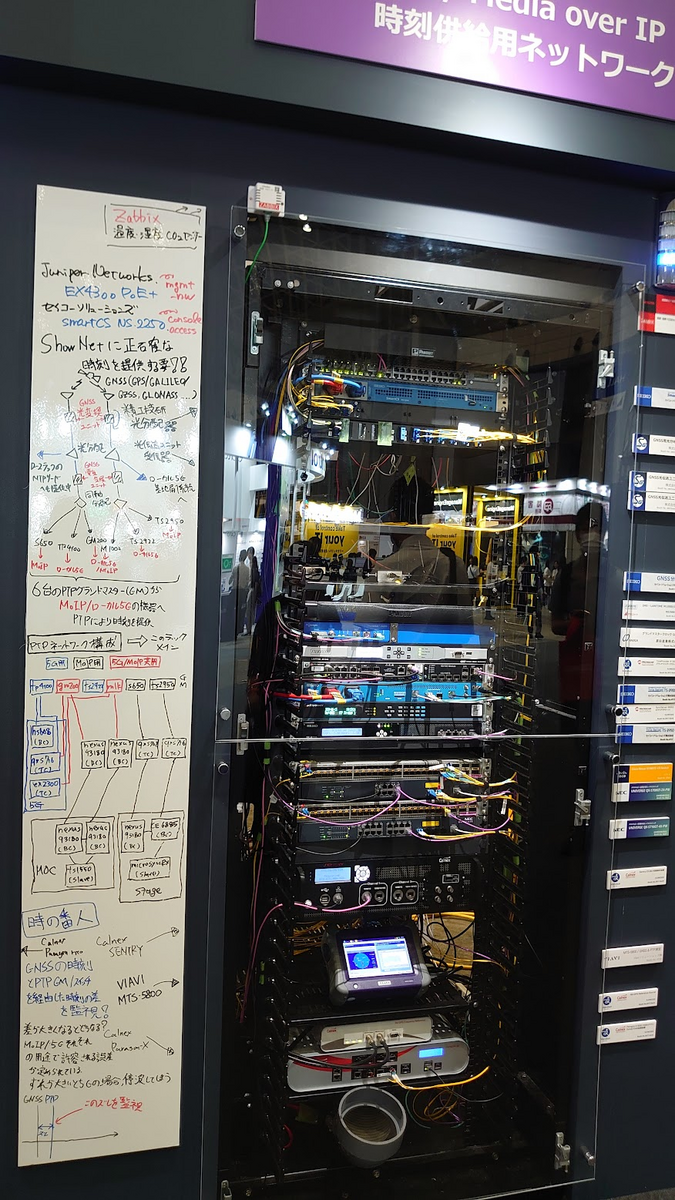

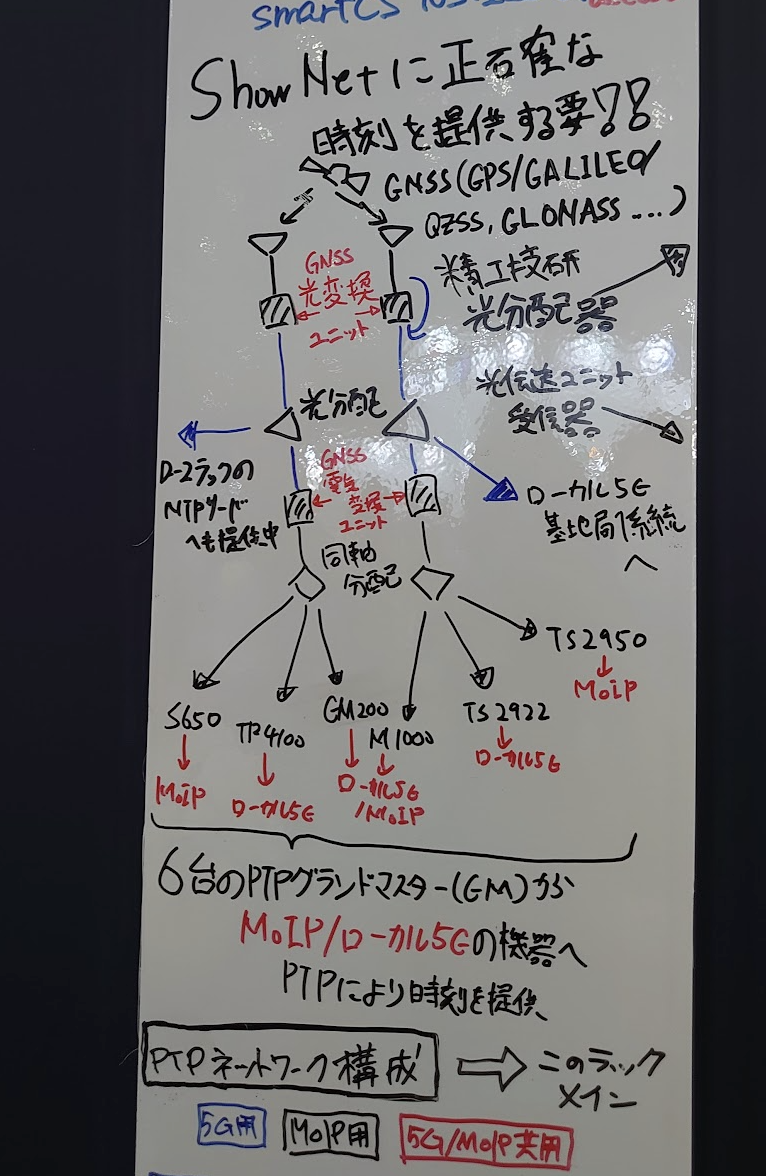

時刻供給 (#N-12 ラック)

ローカル 5G や Media over IP の世界では、NTP よりも高精度な時刻同期が求められるそうです。そのために利用されるプロトコルが PTP(Precision Time Protocol)。

このラック内の機器には PTP のグランドマスタがありました。Media over IP や ローカル 5G へ高精度な時刻を提供する役割です。

屋上に 設置した GPS アンテナからひっぱてきているそうです。去年屋上のGPSアンテナが1つだったから雷こないでくれと祈っていたけど、今年は冗長化したとのこと。

ちなみに GPS アンテナも ShowNet 用、つまり仮設で、終わったら撤去するそうです。

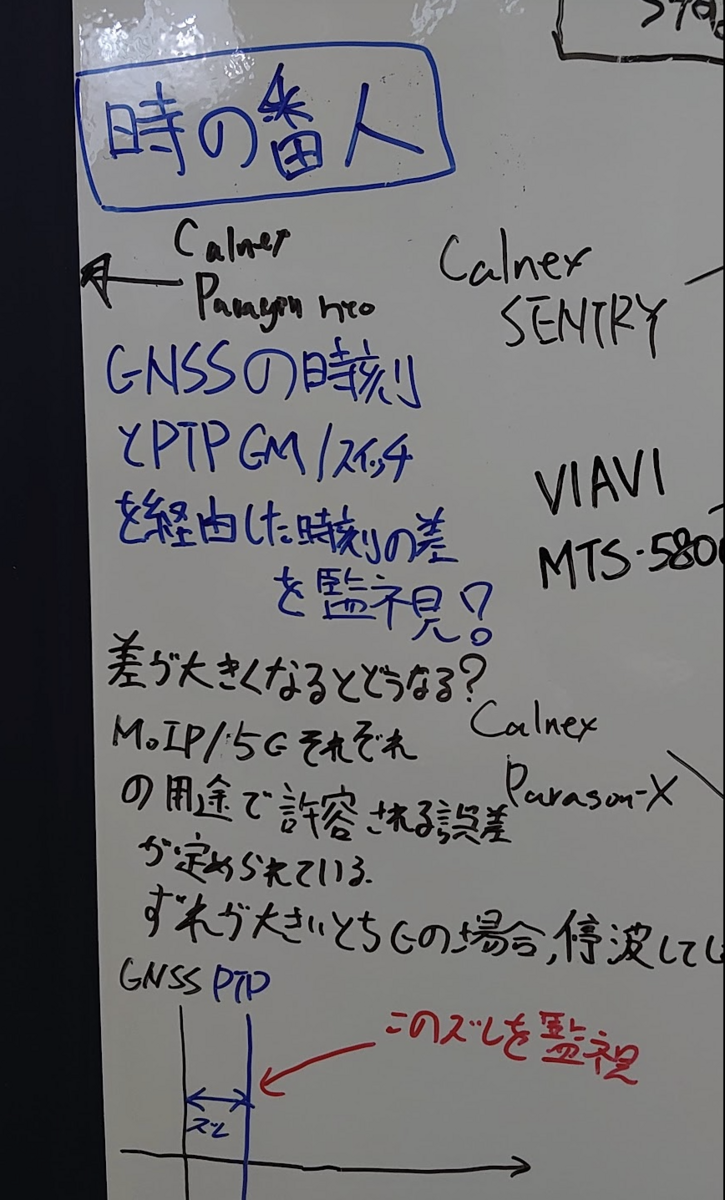

ローカル 5G では、時刻のズレが大きくなると停波してしまうそうです。

PTP の用途自体は、去年あたりに知ったのですが、今年は「テレコム」などプロファイルという概念があることを知りました。ローカル 5G ではテレコムプロファイルを利用。

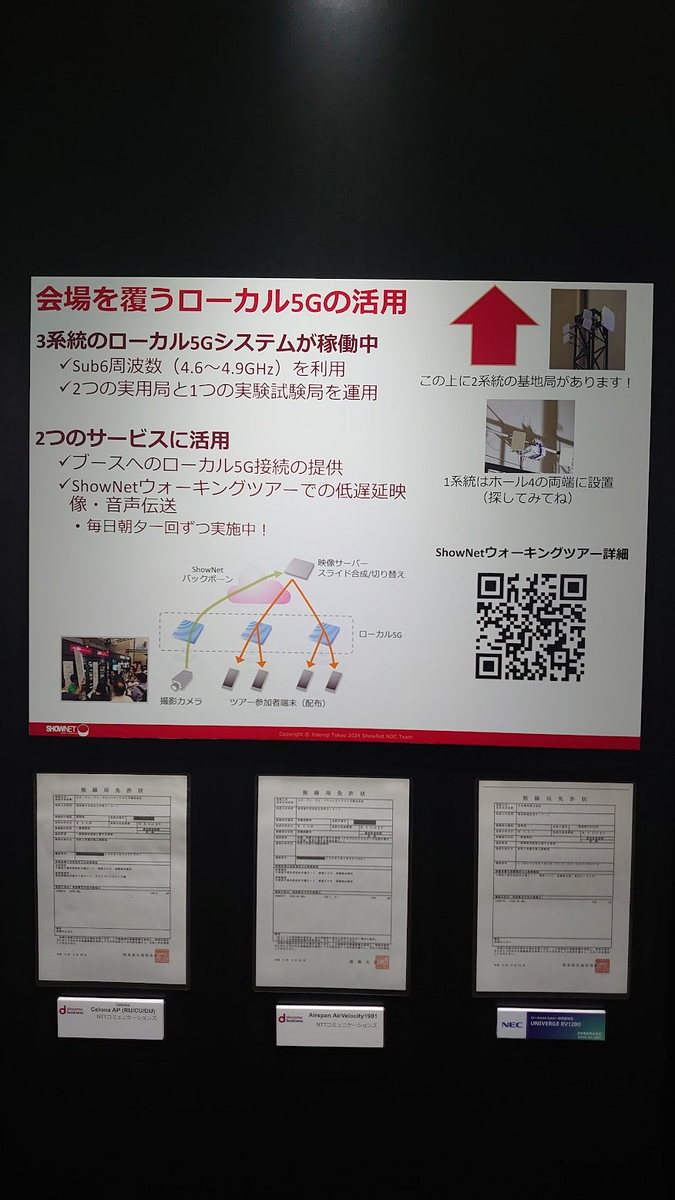

ローカル5G (#N-14 ラックほか)

アンテナは会場の別のところにあって、関連機器(よくわかってないです・・)がラックにありました。

オンプレのAWS である AWS Outposts が今年もありました。

さまざまな装置を内製開発のオーケストレーター Qmonus SDK で制御しているそうです。Qmonus SDK は以前 JANOG の発表で聞いたことがありました。

今年は実験試験局免許に加えて、実用局免許というものを取得し、会場を利用可能なエリアにしているそうです。数年前は、確か黒い幕のなかで「この中でローカル5Gをやっています」という感じだったので、年々広がっておますね。

解説: https://engineers.ntt.com/entry/2024/06/13/141312

また、ShowNet の機器をラックごとに NOC の方に解説していただけるウォーキングツアーでは、今回ローカル5Gを活用されていました。具体的には、各ラックで説明していただくときに後ろの方だと機器が見えにくいのですが、カメラで映した映像をローカル5G経由で配布端末で見れるようにする、という取り組みです。遅延が少なく安定した通信になるようです。実際は物理的に近い距離にあるのに、ちょっと不思議な図ですね。

人[端末] 人人人人 [ラック]

↑映像 △ カメラで撮影

|------------------|

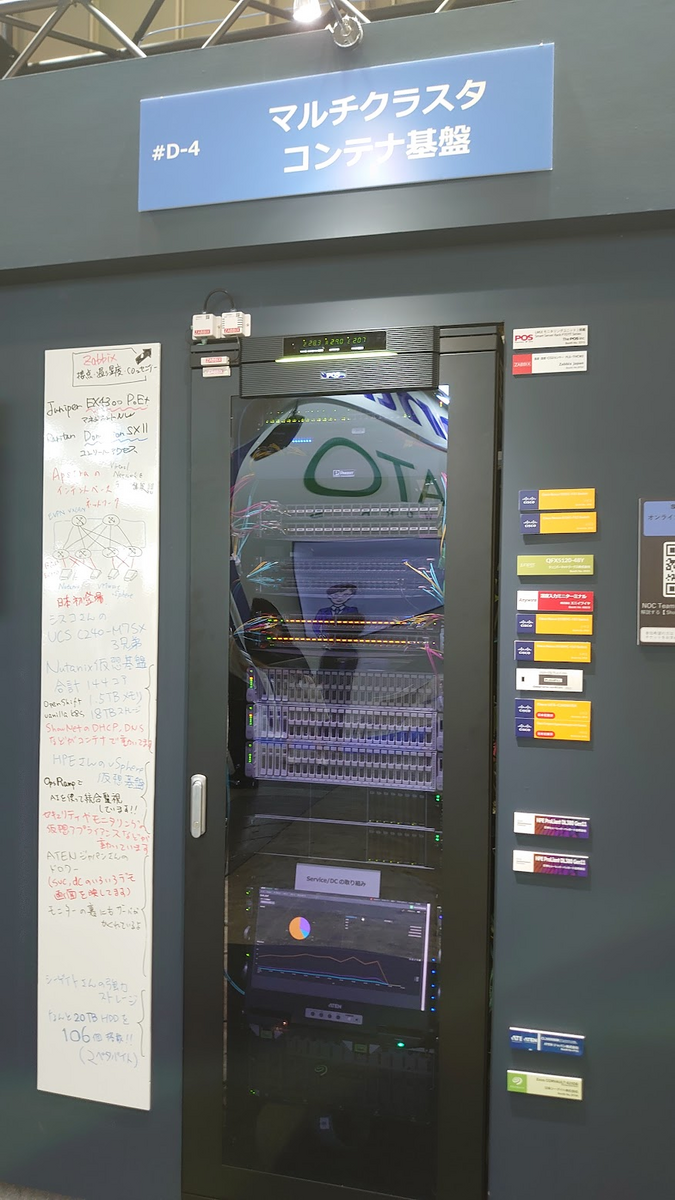

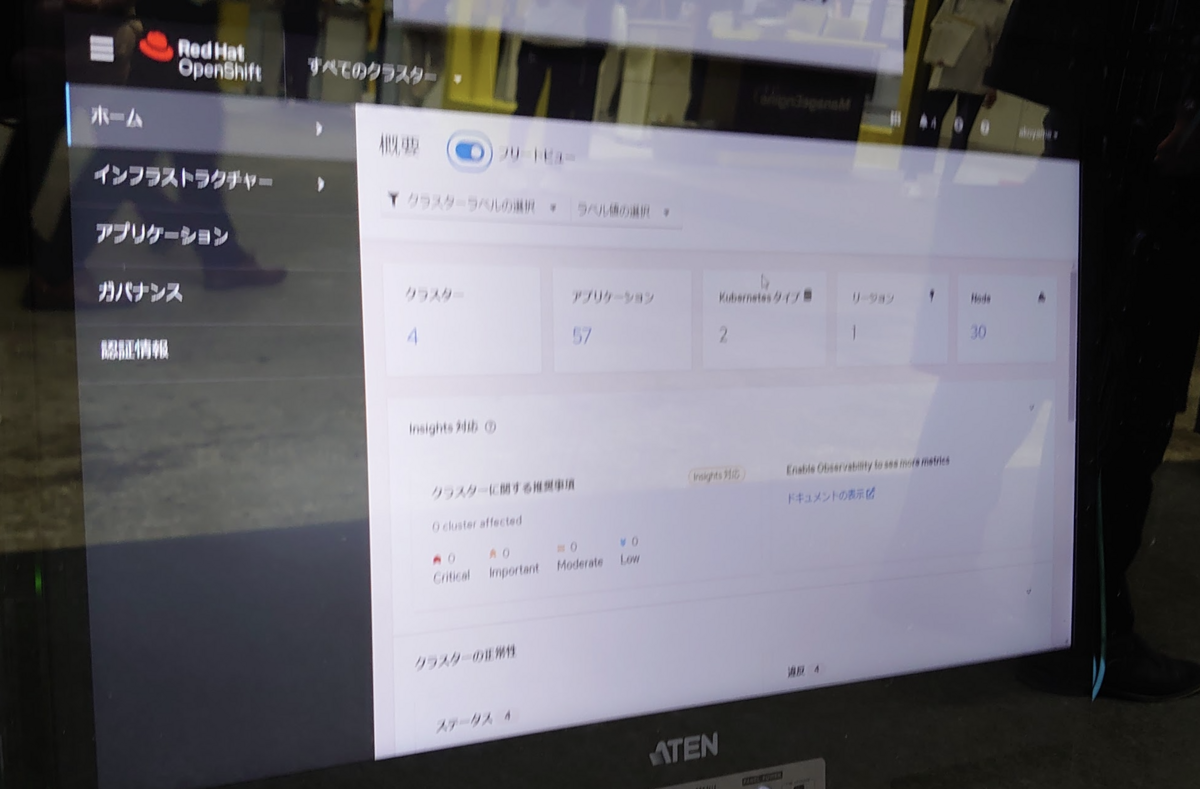

マルチクラスタコンテナ基盤 (#D-4 ラック)

会場内のインターネット接続提供の一環で、DNSサーバーもコンテナで構築されていて、DoH (DNS over HTTPS) にも対応していたようです。利用の割合としては、普通の DNS が6割、DoH が 4割とのことでした。

隣のラック #D-3 のディスプレイには、OpenShift の画面が映っていました。

解説:

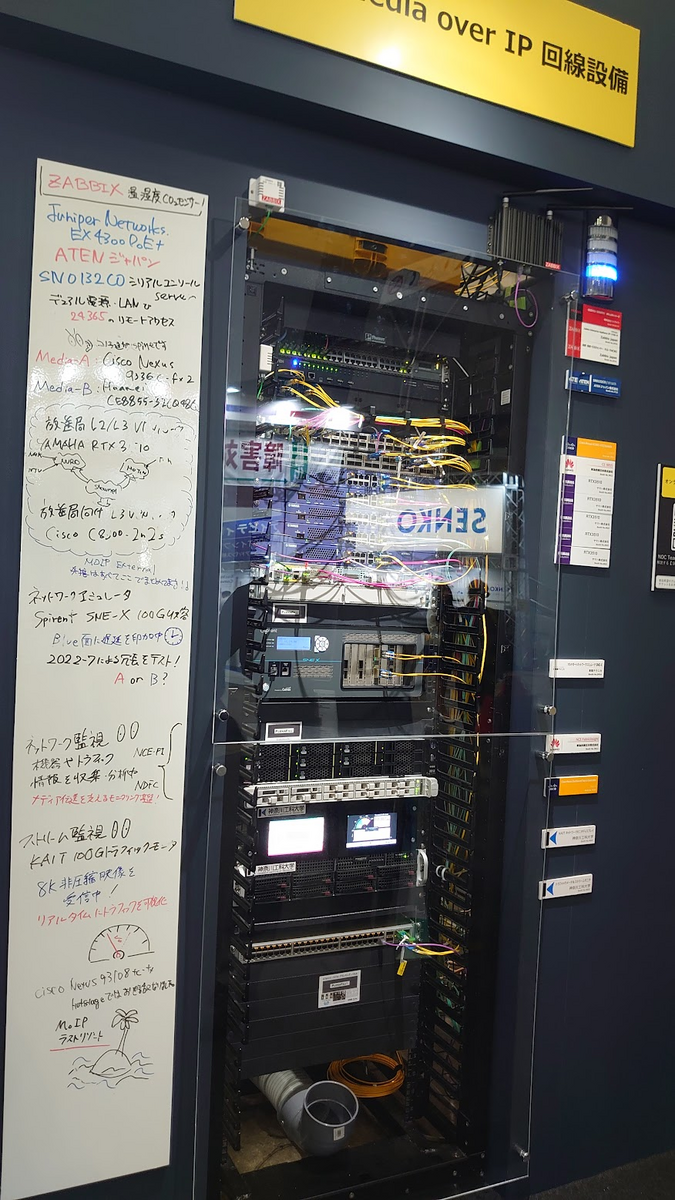

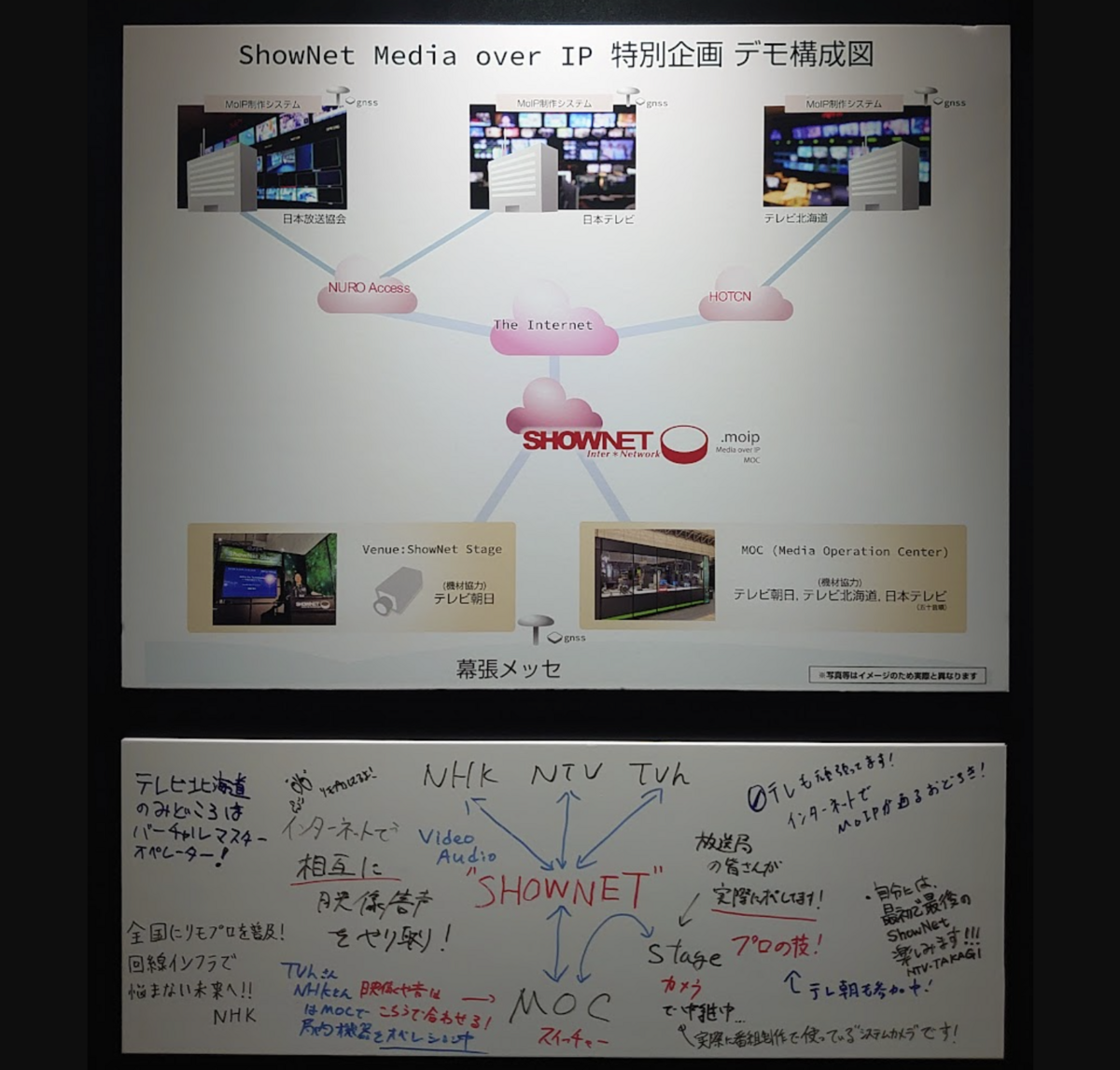

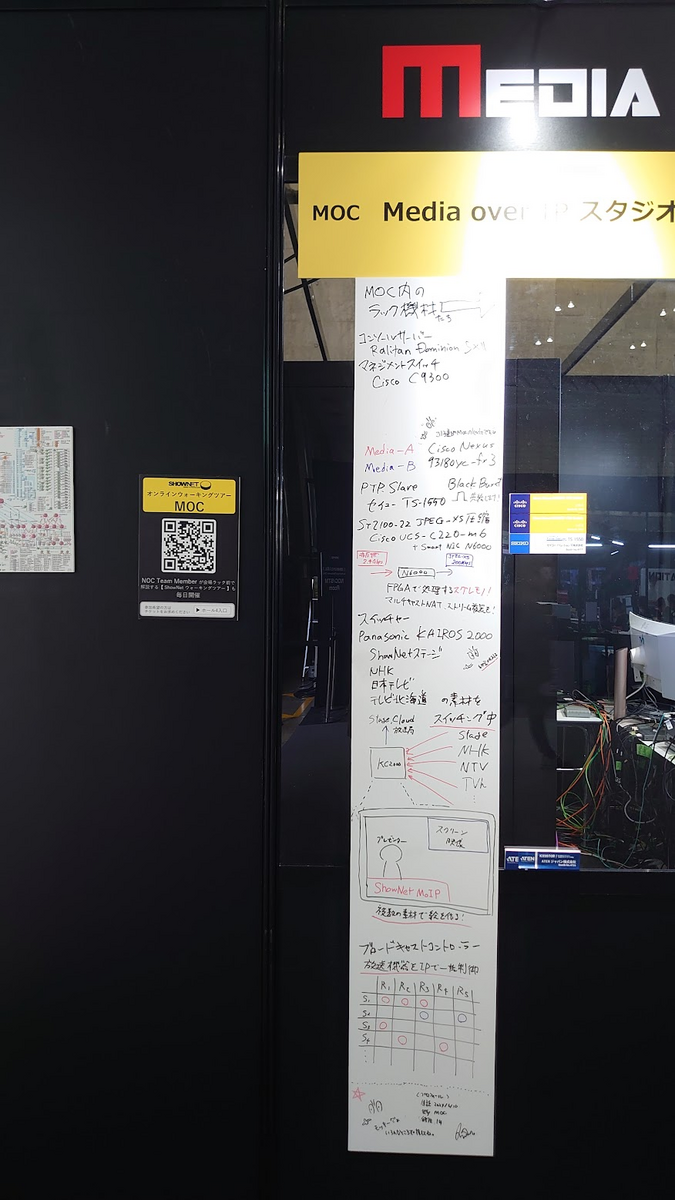

Media over IP (#D-1 ラック、MOC、Stages)

去年から少し興味が出てきたこの分野。今年は大きな目玉の一つになっていました。

ShowNet ステージ側に、プロ用機材で撮影できるステージ、IP 化された放送設備、スイッチ、MOC (Media Operation Center) があり、ステージの映像を、テレビ北海道、日本テレビ、NHK に届けるという試みです。

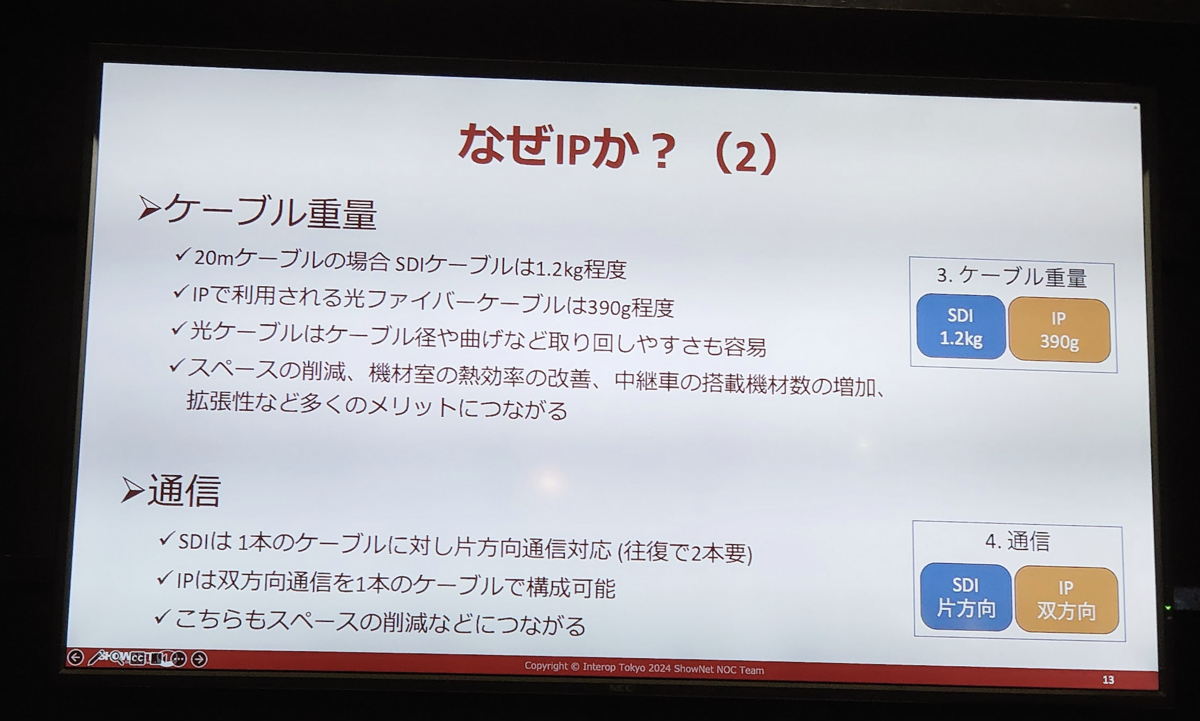

放送業界は全く詳しくないのですが、通常であれば放送設備は同軸(SDI)ケーブルで接続されるところ、IP 化されると光ファイバーで通信できる距離の制約が緩和される、とのことです。

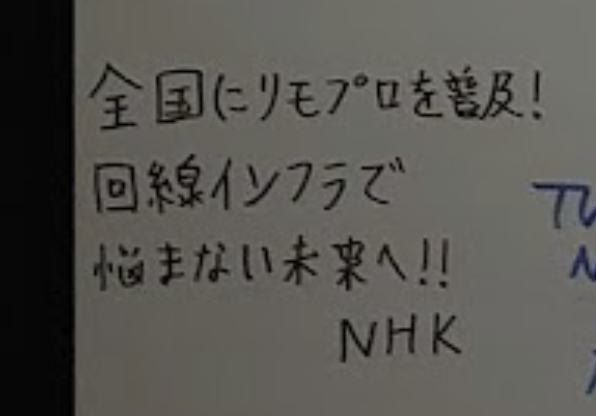

印象的だったのは MOC 付近のホワイトボードにあった以下の言葉です。「リモプロ」は「リモートプロダクション」のこと。

放送業界として、いままでできなかったことができるようになったり、いい意味で常識が覆えったりすることが起きているのかもしれません、おそらくは、巡り巡って視聴者にとっても、いい事がある話なのだと思います。

距離のアドバテージだけでなく、ケーブルの軽量化、通信の効率化、などのさまざまな良い点があるようです。

解説:

その他

詳細をおえませんでしたが、印象的だったもののキーワードだけ載せておきます。

- SRv6 L3VPN over 衛星回線

- ホール3の海側に衛星車がきていたそうです

- 衛星インターネットとメディア配信技術の詳細分析

■ セッション

あらかじめ登録しておいたセッションを見に行きました。

自動化されたGenerative AIによるNetOPSの高度化について

セッション説明ページ: https://forest.f2ff.jp/introduction/9010?project_id=20240601

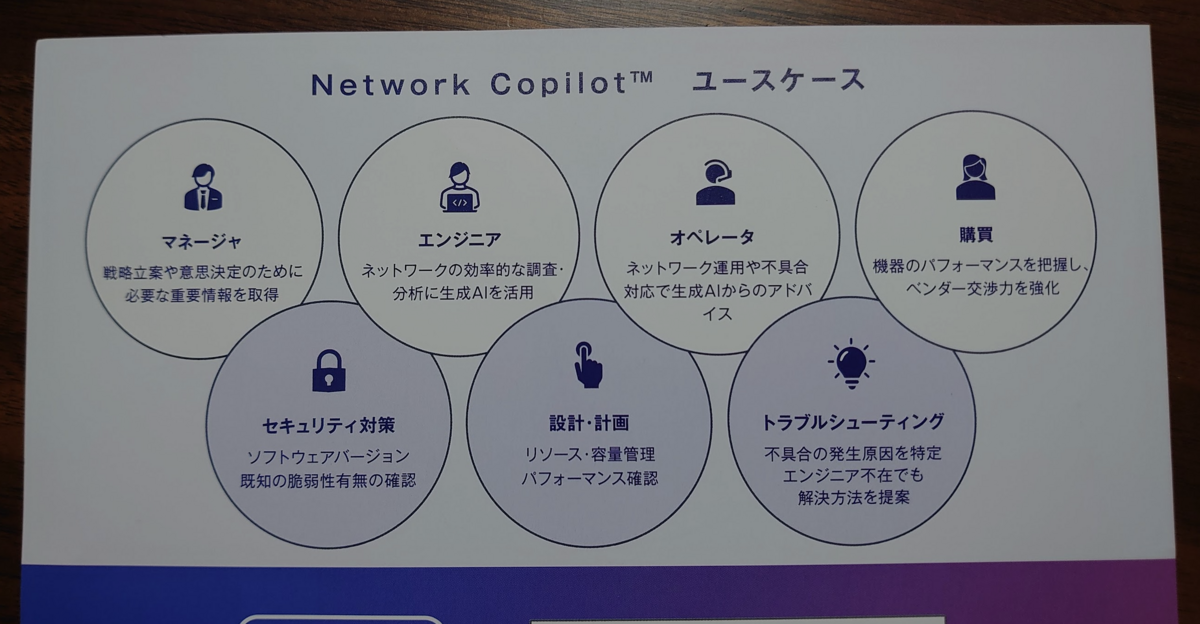

Aviz Networks による、Network Copilot の紹介でした。ざっくり「ネットワーク運用における ChatGPT」ということのようです。

たとえば、ネットワークOSのアップグレード前後で問題が発生していないか、ネットワークのコンプライアンスに問題がないかなどの確認や、トラブルシューティングを自然言語ベースで進められるシステムです。回答は文章だったり、グラフだったりします。英語も日本語も対応。

データの観点での準備は主に2点。ベンダー依存はないそうです。

- ネットワーク機器側では SNMP や、gMNI、API などを有効にしておき、情報を収集できるようにしておく

- 判断材料として自社の運用基準(正常の閾値はいくつかなど。Excelでも可)や、ナレッジベースを食わせておく

ネットワークは多数の機器で構成されるため、全体を把握するには各機器の状態や関係性の確認が必要ですが、それがチャットというインターフェースで実現できるのであれば便利だなと思いました。

オンプレミス側で、相応のハードウェア要件(特に GPU)がある点は留意点かなと思います。

■ 各社ブース

今年は時間配分をミスってしまい、あまり回れませんでした・・・。

ヤマハ さん

ブース紹介ページ: https://f2ff.jp/2024/interop/exhibitor/show.php?id=2246&lang=ja

知識が RTX1200 くらいで止まっているため、最近の情報を知りたくて訪れました。

あの機器の後継がこれ、と各ルーターのご説明いただきました。ありがとうございます。

RTX3510のように 10G ポートを備えた機器も増えてきているのですね。

LAN マップで、YAMAHA ルーター配下の IPアドレスを設定していない YAMAHA スイッチがマップに表示されるところも実際の画面で見せていただきました。

参考: https://cloud.watch.impress.co.jp/docs/event/1600082.html

おわりに

毎年見ていると、同じテーマでも去年との差分を差分がわかるので、進化に少し敏感になれるなと思いました。

ShowNet の構築、運用に関わった NOC、STM のみなさま、ブースでご対応いただいたみなさま、ありがとうございました。

まお、ShowNet のより詳しい説明がされる shownet.conf_ が 2024/09/25 - 26 に開催されるそうです。数年前までは 有料でしたが確か去年あたりから無料で、今年も無料。かなり濃いお話が聞けるのではないかともいます。

https://f2ff.jp/event/shownetconf/2024

参考

開催後しばらくは、さまざまな情報が上がってくると思いますので、随時リンクを追加予定です。